安庆城门外(西门外)

发布时间 : 2019-02-10 11:10 浏览量 : 80

自南宋嘉定十年(1217)安庆知府黄干筑城起,时至今日,安庆建城整整八百年。昔日的安庆城并不大,绕城一周也不过“九里十三步”。但,民国时期安庆城外市井生活却千姿百态、异彩纷呈、各不相同.

西门外

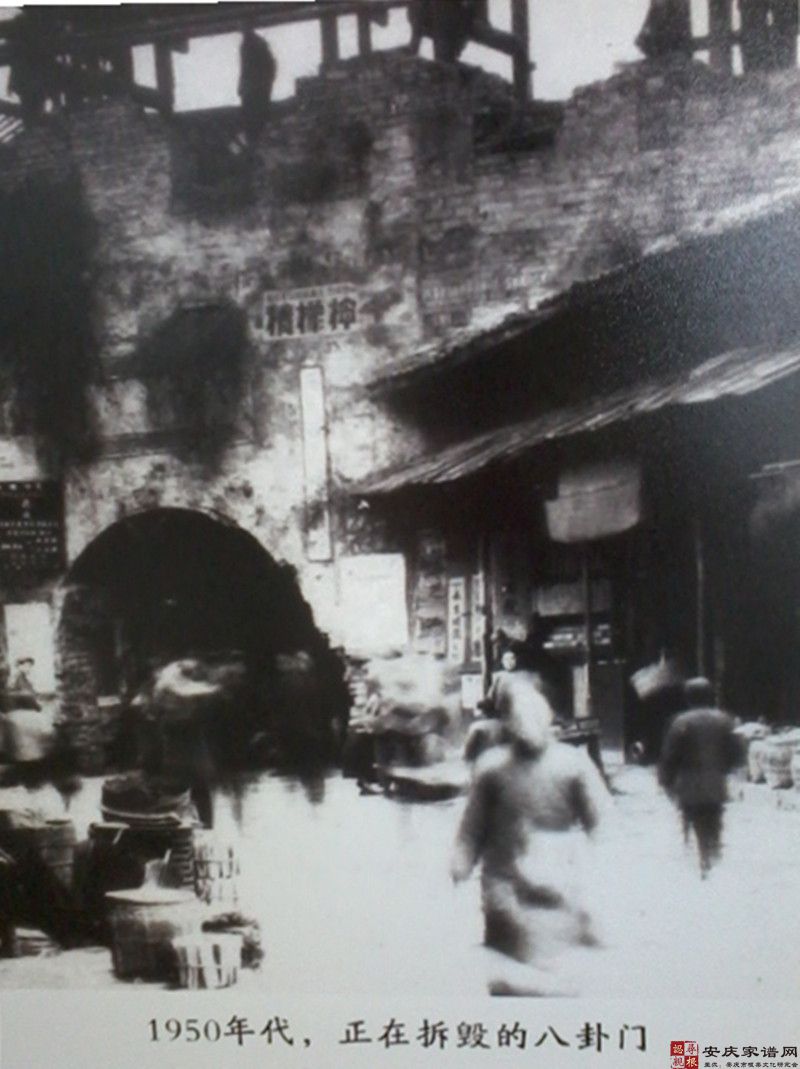

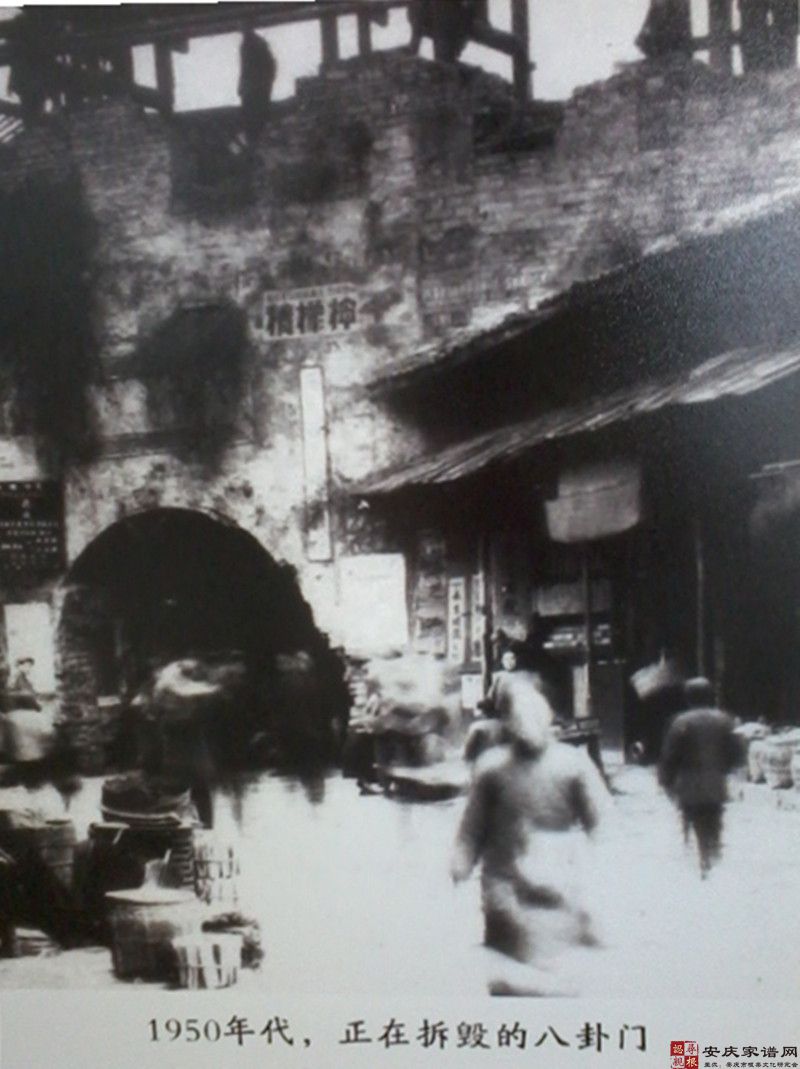

西门为正观门,又叫八卦门。说它八卦门是因为城门内外地形犹如一个天然八卦阵,高大的城门,低矮狭窄曲折小巷转不出去,即便是贼寇攻破城门也不敢轻举妄动长驱直入,入门之后便陷入八卦阵,面对的是仰视的居高临下的营垒,随时都会被瓮中捉鳖。

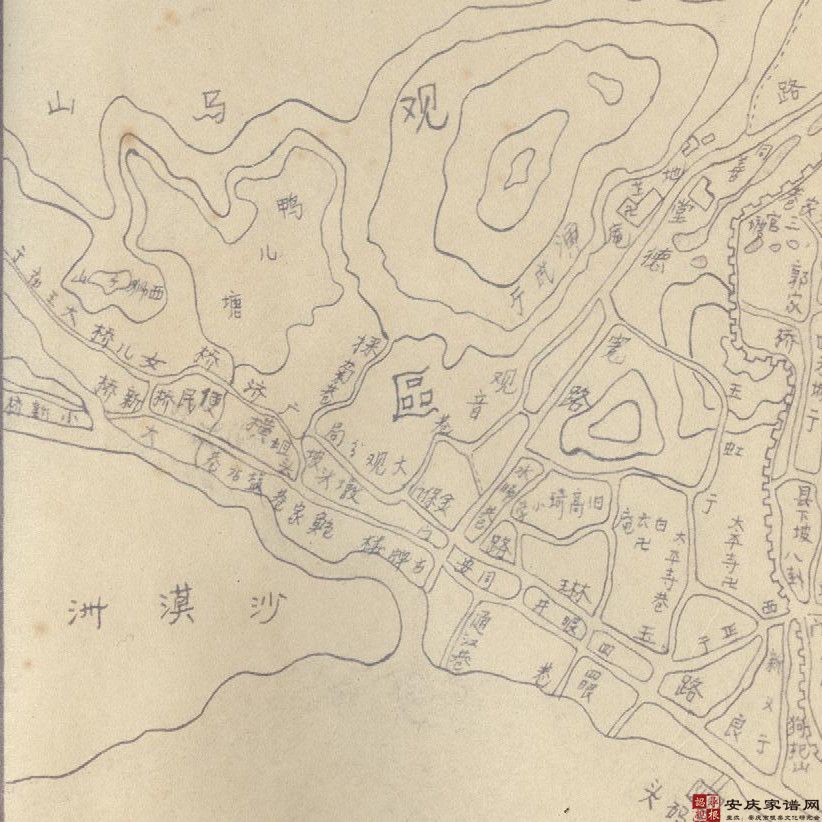

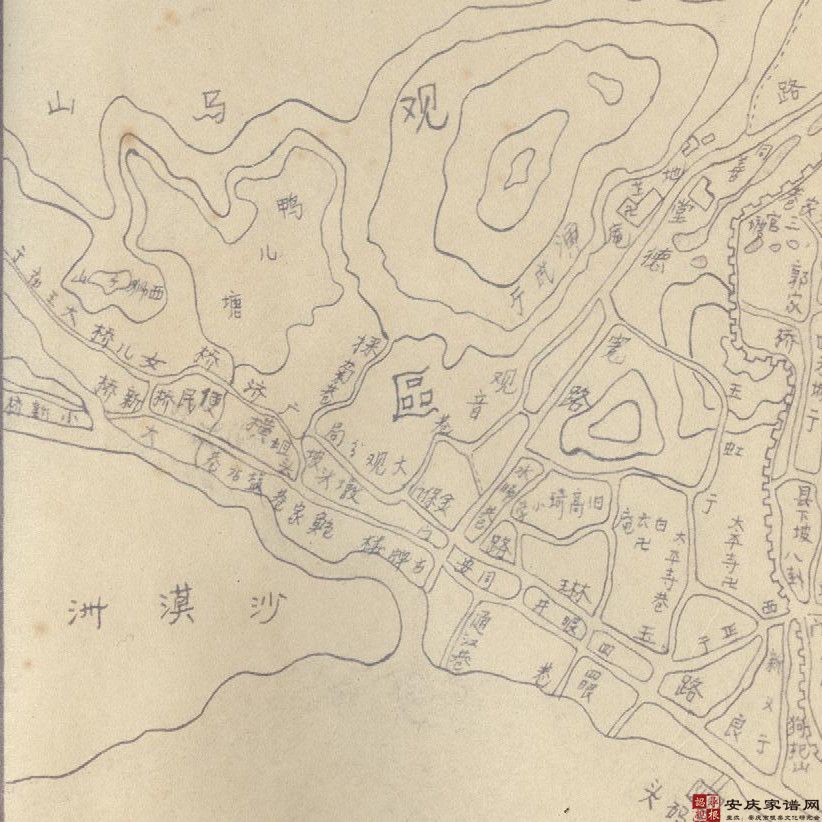

值得有趣的是,1915年的《城厢图》,竟花五分之一的幅面描绘西门外地形地貌和楼堂亭阁以及大街小巷,这足以说明西门外对这座古城政治、经济、文化来说是有着至关重要的作用。因此,西门,已不是一个简单的指一个城门的概念,而是一个西门区域的概念。西门外这个称谓,曾经为多少西门外人引以为豪。如果说八卦门之内的县下坡、司下坡之上的县衙门和布政司是这座城市的政治中心,那么说西门外众多大大小小的商铺、牙行便是这座城市商贸集散中心。昔日交通运输主要靠水上运输,而安庆的的主要水运码头大都聚集于西门的柴家巷和大新桥一带,这就自然而然地形成缘西门外码头至八卦门几里路数百家商铺店面。民国时期西门外的柴家巷、汇福阁、四眼井、同安门、大港口、横坝头有粮行70余家,皮革行26家,就是连那不光彩的行业——烟馆也有10余家;横坝头至观音巷的织布机就有上百台,号称安徽纺织之摇篮,这些可见民国时期西门外商业繁华一斑。

西门老街深藏着众多昔日民国时期叱咤风云人物或是众多老字号店铺的老板。二十年前我在西门里仁巷不经意间遇见一位老者,和他攀谈几句,便知他是大名鼎鼎的安徽第一任商会会长蔡静堂的长房长孙蔡先生。蔡先生和我说起爷爷菜静堂眉色飞舞,津津乐道。

蔡静堂(1859—1933),名正,字静堂。祖籍怀宁县高河,生于今安庆市郊官洲。清光绪十三年(1887),与京货摊贩钟荣和合资(后拆股),在同安门正街大巷口开办荣泰和糖杂号,经营糖纸杂货,前店后坊。由于讲究信用,价格公道,生意兴隆。数年后,业务规模不断扩大,增设粮行、盐旗和竹木号。其粮行几度操纵安庆粮食市场。清光绪三十一年(1905)与宋玉田(士绅)、胡懋旃(胡玉美酱园经理)、吴甫臣(同康钱庄店主)等人发起成立安庆商务总会,先后任协理、总理等职。次年,同他人合伙成立同孚油号,经销美商美孚牌煤油。8年后,拥有资金达40万银元。宣统元年(1909)安庆电灯厂因管理不善,设备陈旧,电力不足,市面各商店均用汽油灯照明。蔡静堂呈请巡抚部院:“安庆系长江重要口岸及巡抚驻地,缺乏电灯照明,未免有失观瞻”。当获准交商界自办的批示,即出面向绅商及上层人士集资15万银元,创建安庆商办电灯厂。

辛亥革命后,安庆商务总会改为安徽省城总商会,蔡静堂当选第一任会长。民国4年(1915)袁世凯签订丧权辱国的二十一条,安庆青年学生群情愤慨,齐集招商局仓库,执意焚毁库存日货。蔡静堂出面,邀请各界人士商谈,决定组织反日会,对已购日货按数罚款,不予焚烧,日后如再私购日货则严加惩处,避免商界的损失。民国16年(1927),西门柴家巷通往码头的道路崎岖不平,来往旅客深感不便。蔡静堂呈请政府修筑此路,政府委任他负责此项工程,按月在车捐项下拨付经费,不足数由其筹措。蔡静堂主持成立江岸道路工程处,终于将道路修好。

西门外因水而兴旺,也因水而衰落。1954年夏季一场特大洪水淹没西门外的大街小巷,也淹没了大新桥街一楼,冲垮了所有房屋的墙壁,留下的是孤孤零零、空空荡荡木制穿枋屋架。大水之后整个西门外一片狼藉,十分悲惨。洪水洪水之后,西门的新河消失,皖河淤塞,皖口也变得越来越逼仄,码头也渐渐地变少。西门外的大观亭这个昔日被称为皖省第一胜景,民国之后已变成一片废墟,西门外也渐渐被人们遗忘。

西门外

西门为正观门,又叫八卦门。说它八卦门是因为城门内外地形犹如一个天然八卦阵,高大的城门,低矮狭窄曲折小巷转不出去,即便是贼寇攻破城门也不敢轻举妄动长驱直入,入门之后便陷入八卦阵,面对的是仰视的居高临下的营垒,随时都会被瓮中捉鳖。

值得有趣的是,1915年的《城厢图》,竟花五分之一的幅面描绘西门外地形地貌和楼堂亭阁以及大街小巷,这足以说明西门外对这座古城政治、经济、文化来说是有着至关重要的作用。因此,西门,已不是一个简单的指一个城门的概念,而是一个西门区域的概念。西门外这个称谓,曾经为多少西门外人引以为豪。如果说八卦门之内的县下坡、司下坡之上的县衙门和布政司是这座城市的政治中心,那么说西门外众多大大小小的商铺、牙行便是这座城市商贸集散中心。昔日交通运输主要靠水上运输,而安庆的的主要水运码头大都聚集于西门的柴家巷和大新桥一带,这就自然而然地形成缘西门外码头至八卦门几里路数百家商铺店面。民国时期西门外的柴家巷、汇福阁、四眼井、同安门、大港口、横坝头有粮行70余家,皮革行26家,就是连那不光彩的行业——烟馆也有10余家;横坝头至观音巷的织布机就有上百台,号称安徽纺织之摇篮,这些可见民国时期西门外商业繁华一斑。

西门老街深藏着众多昔日民国时期叱咤风云人物或是众多老字号店铺的老板。二十年前我在西门里仁巷不经意间遇见一位老者,和他攀谈几句,便知他是大名鼎鼎的安徽第一任商会会长蔡静堂的长房长孙蔡先生。蔡先生和我说起爷爷菜静堂眉色飞舞,津津乐道。

蔡静堂(1859—1933),名正,字静堂。祖籍怀宁县高河,生于今安庆市郊官洲。清光绪十三年(1887),与京货摊贩钟荣和合资(后拆股),在同安门正街大巷口开办荣泰和糖杂号,经营糖纸杂货,前店后坊。由于讲究信用,价格公道,生意兴隆。数年后,业务规模不断扩大,增设粮行、盐旗和竹木号。其粮行几度操纵安庆粮食市场。清光绪三十一年(1905)与宋玉田(士绅)、胡懋旃(胡玉美酱园经理)、吴甫臣(同康钱庄店主)等人发起成立安庆商务总会,先后任协理、总理等职。次年,同他人合伙成立同孚油号,经销美商美孚牌煤油。8年后,拥有资金达40万银元。宣统元年(1909)安庆电灯厂因管理不善,设备陈旧,电力不足,市面各商店均用汽油灯照明。蔡静堂呈请巡抚部院:“安庆系长江重要口岸及巡抚驻地,缺乏电灯照明,未免有失观瞻”。当获准交商界自办的批示,即出面向绅商及上层人士集资15万银元,创建安庆商办电灯厂。

辛亥革命后,安庆商务总会改为安徽省城总商会,蔡静堂当选第一任会长。民国4年(1915)袁世凯签订丧权辱国的二十一条,安庆青年学生群情愤慨,齐集招商局仓库,执意焚毁库存日货。蔡静堂出面,邀请各界人士商谈,决定组织反日会,对已购日货按数罚款,不予焚烧,日后如再私购日货则严加惩处,避免商界的损失。民国16年(1927),西门柴家巷通往码头的道路崎岖不平,来往旅客深感不便。蔡静堂呈请政府修筑此路,政府委任他负责此项工程,按月在车捐项下拨付经费,不足数由其筹措。蔡静堂主持成立江岸道路工程处,终于将道路修好。

西门外因水而兴旺,也因水而衰落。1954年夏季一场特大洪水淹没西门外的大街小巷,也淹没了大新桥街一楼,冲垮了所有房屋的墙壁,留下的是孤孤零零、空空荡荡木制穿枋屋架。大水之后整个西门外一片狼藉,十分悲惨。洪水洪水之后,西门的新河消失,皖河淤塞,皖口也变得越来越逼仄,码头也渐渐地变少。西门外的大观亭这个昔日被称为皖省第一胜景,民国之后已变成一片废墟,西门外也渐渐被人们遗忘。